ちゃぶ台のある生活はよいものです。

ですが金物を使用しない「本物のちゃぶ台」はもはや絶滅危惧種で個人作家に依頼しないと手に入らないものになってしまいました。

だったら自分で作ればいいじゃねえか。

ということでこの記事ではちゃぶ台の作り方を図面やイラストを交えつつ解説をしていきます。

なお、木工の基本を習得している中級以上の方へ向けた内容ですので、細かい加工法は省略しています。

ちゃぶ台の概要

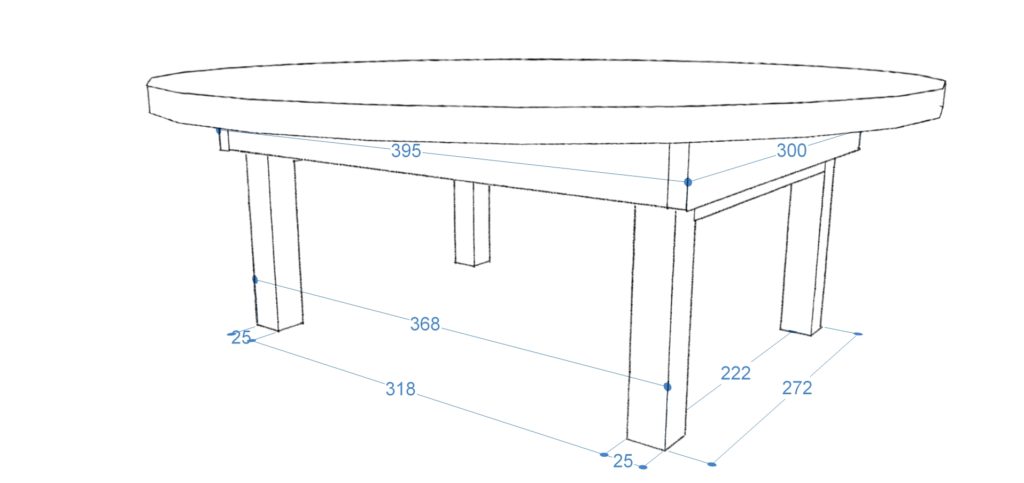

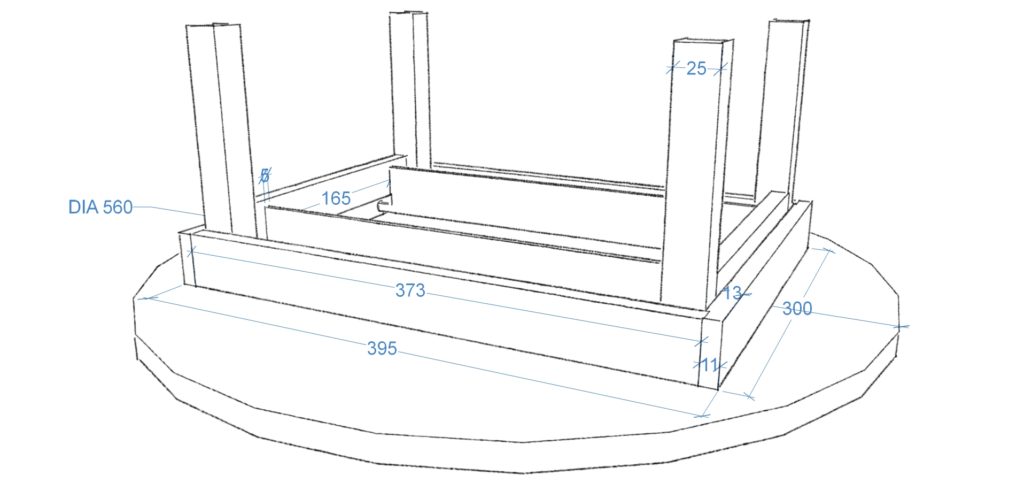

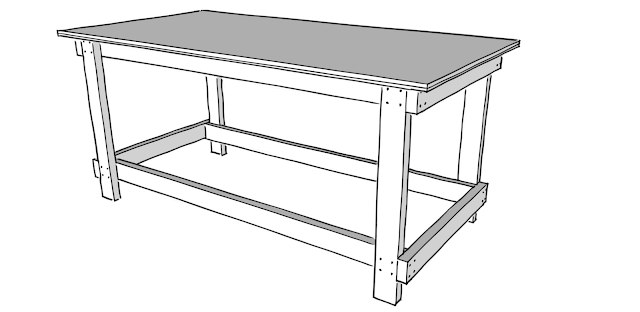

大まかな寸法をイラストと共にご紹介します。

.jww の図面も置いておきます。ダウンロード&解凍をしてお使いください。(閲覧にはフリーソフトのJWCADが必要です。)

以前、ふるいちゃぶ台を購入&分解してそこから図面を起こしました。

パーツはなるべく華奢にしたほうが、使いやすく美しいちゃぶ台に仕上がります。

薄くするためには、ある程度丈夫な材料を使用する必要があります。おすすめはタモかナラあたりです。この作例では天板にサクラ、脚部にナラとハンノキを使っています。

天板は思い切って薄く低くしてください。そのほうが上品かつ使いやすく仕上がります。

2か所可動部分があるので、そこだけちょっとコツが必要になります。あとは作ってみると意外に簡単なものです。

工具と材料

そこまで技術的に難しい箇所もなく、パーツもすくないのですが、天板の丸加工がなにげに一番厄介かもしれません。

ルーターで円を切りぬく方法もありますが、私はジグソーか丸鋸であらどりをしてから南京鉋で仕上げることが多いです。そのほうが失敗が少なく、手加工が入るので違和感のない自然な円形に仕上がります。

枠、脚、幕板は精度が必要です。でもしっかり木作りができていれば難しいことはありません。

機械と電動工具

- 手押し鉋盤

- 自動鉋盤

- 昇降版(丸鋸盤)

- ジグソー

- インパクトドライバー

- etc

一通り設備が整っている環境が必要ですが、100VのDIY用のもので大丈夫でしょう。参考までにお勧めの製品をご紹介しておきます。

使用する手工具

- 鑿

- 平鉋

- 南京鉋

- 胴付き鋸

- 差し金

- 玄翁

- クランプ

- スコヤ

- etc

こちらも一通り必要になります。加工の方法によっては鉋、鑿は必要ではないかもしれませんが、あるに越したことはありません。

必要な材料

可動部分があるので、堅く保存性、耐摩耗性の高い材料を使ってください。

写真の作例では、サクラとナラを使用しています。ホームセンターで入手可能なパインや杉では強度的に厳しいと思います。材木店で広葉樹を手配して使用してください。

最近はヤフオクなどフリマサイトなどでもよい木材が手に入りますよ。

部材の加工と制作

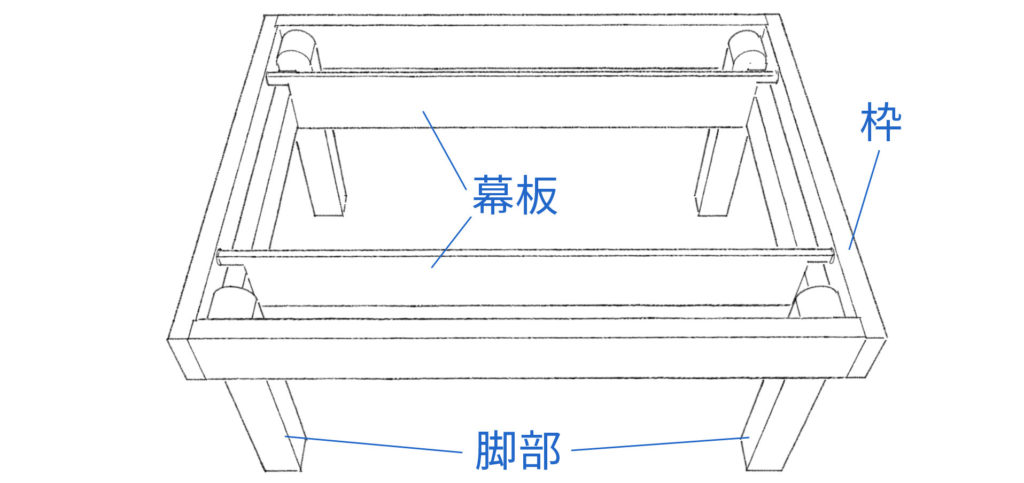

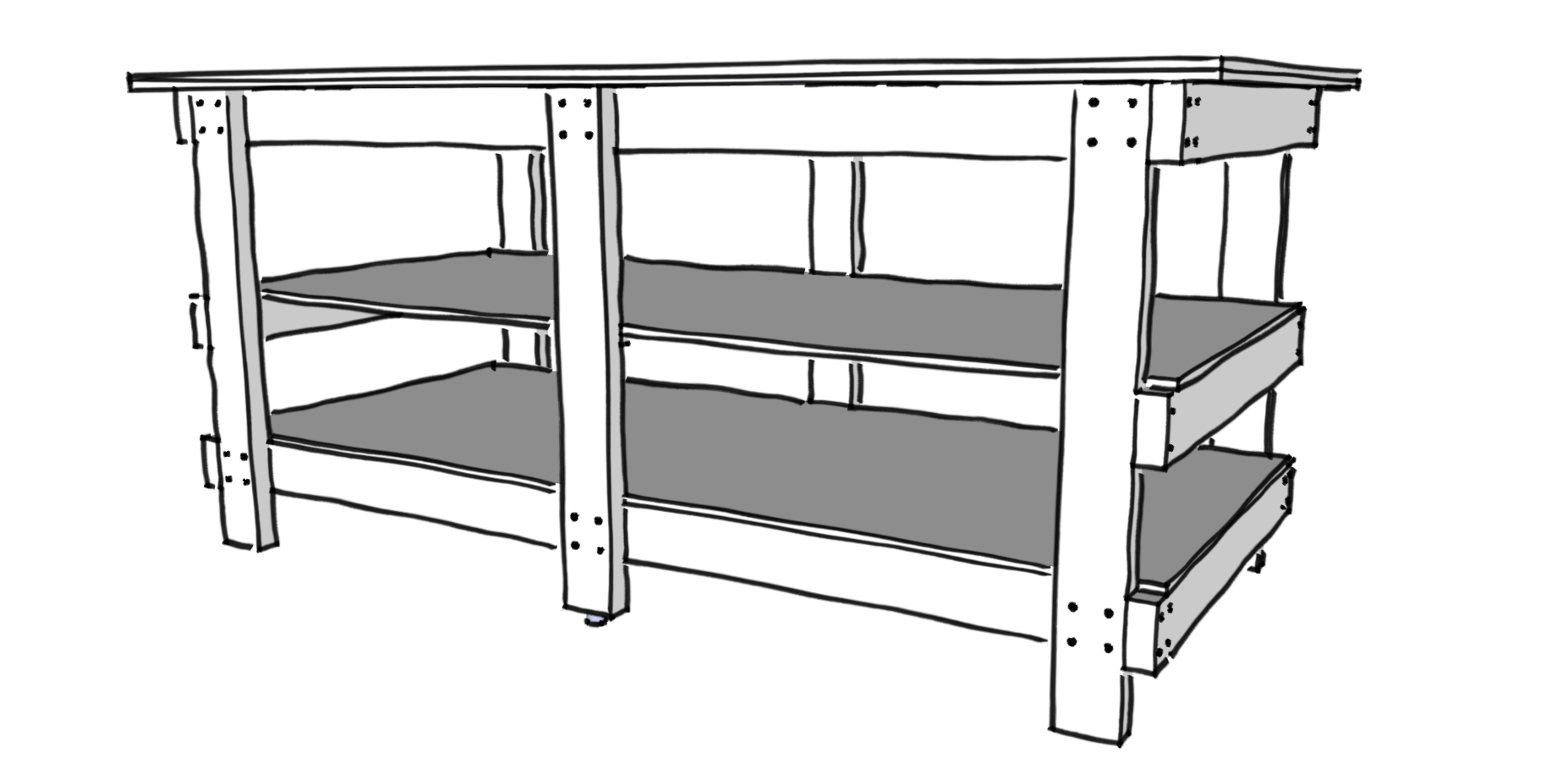

枠、脚部、幕板の3つの部分に分けて制作をしていきましょう。

枠の制作

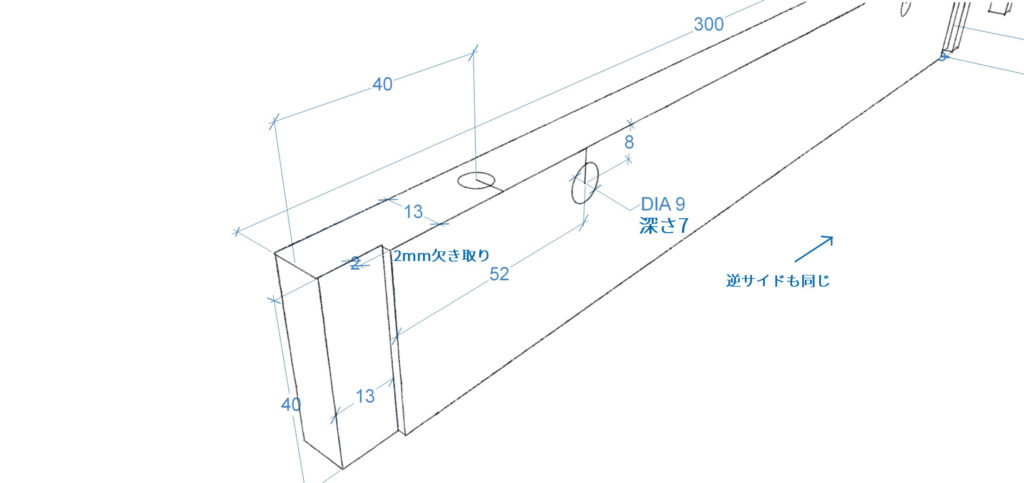

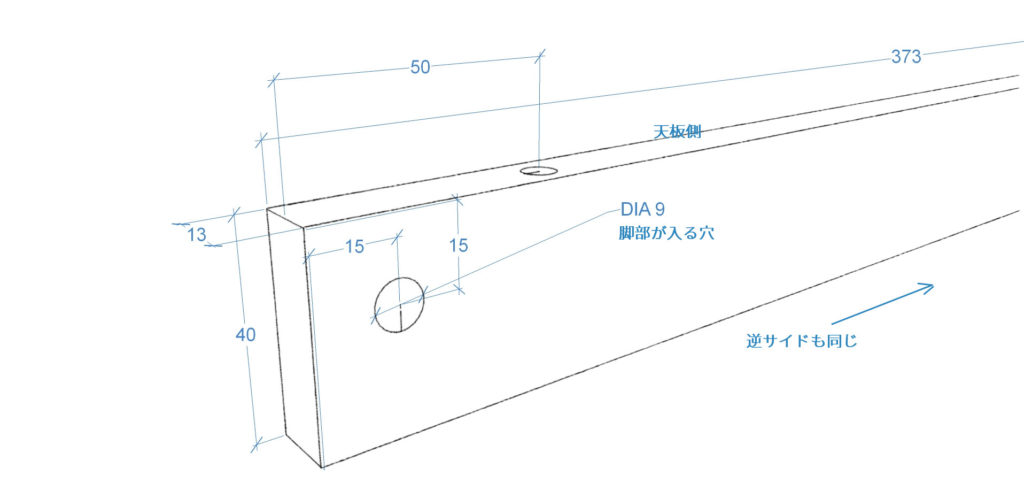

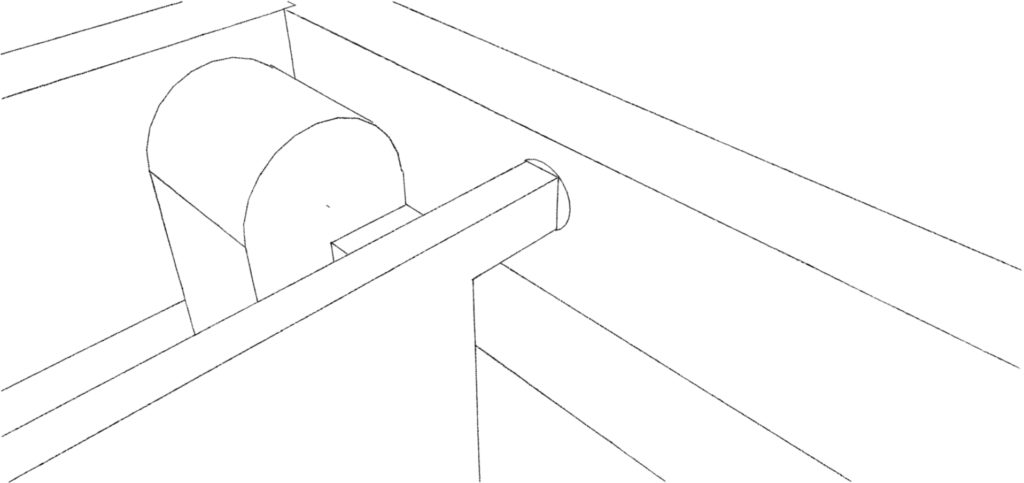

短いほうの部材です。枠はビスどめをしますが、そのままだとズレやすいので、ここでは2㎜だけ段欠きをしてあります。側面の直径9㎜の穴は、幕板が入るものです。深さは適当で構いません。

こちらは長いほうの部材です。脚部の丸棒が嵌る直径9㎜の穴を開けておきましょう。

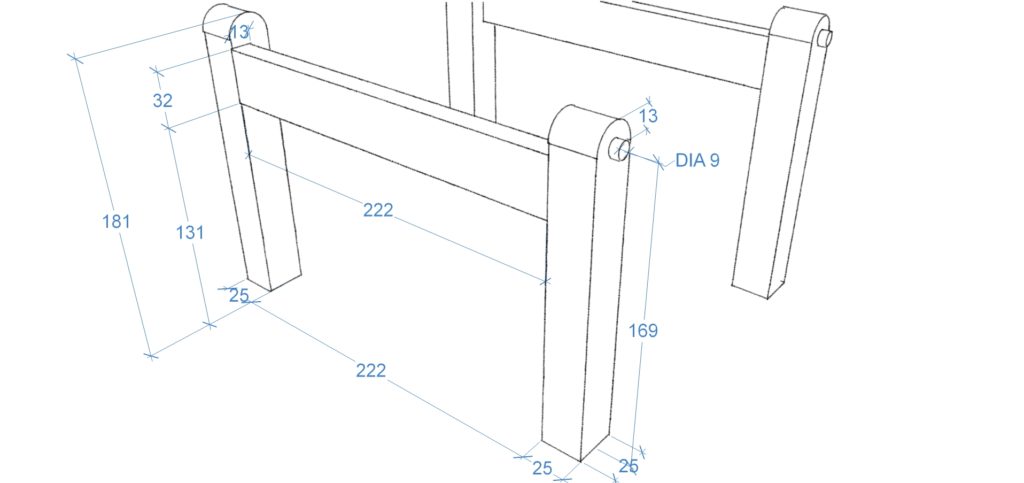

脚部の制作

脚部はこのように組み立てておきます。横部材が薄い(厚13)ので作例では片胴付きの平ほぞで組みました。ここは分解することもないので、ビスではなくほぞでしっかり組んでおきましょう。

片胴付きは組み立てるときに注意が必要です。ほぞを強く入れすぎると簡単に傾いてしまいます。

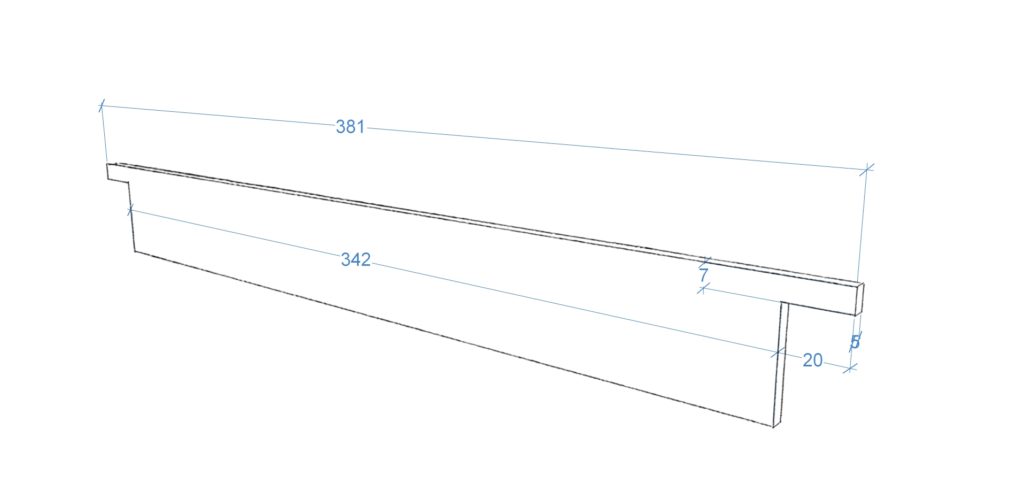

幕板の制作

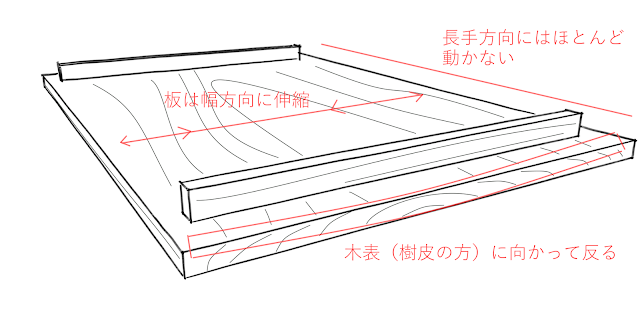

幕板は5㎜厚と薄めに作るので、固く反りにくい柾目の良材で作っておきましょう。342mmの寸法は決めてしまわずに、あくまでも現物合わせにします。全体のぐらつきに関わってきますので慎重に加工してください。

組み立てと動き

枠は組み立てと分解ができるようにしておいたほうが無難です。

製作段階で調整が必要になるかもしれないし、修理の際にも便利です。そのため私はねじ止めにしています。おそらく数台同じ図面で制作経験があるのであれば、がっちり組んでしまってもいいかもしれません。

組んじゃう場合は3枚の平組継か蟻組にするとよいです。伝統的なちゃぶ台はそういうものが多いです。

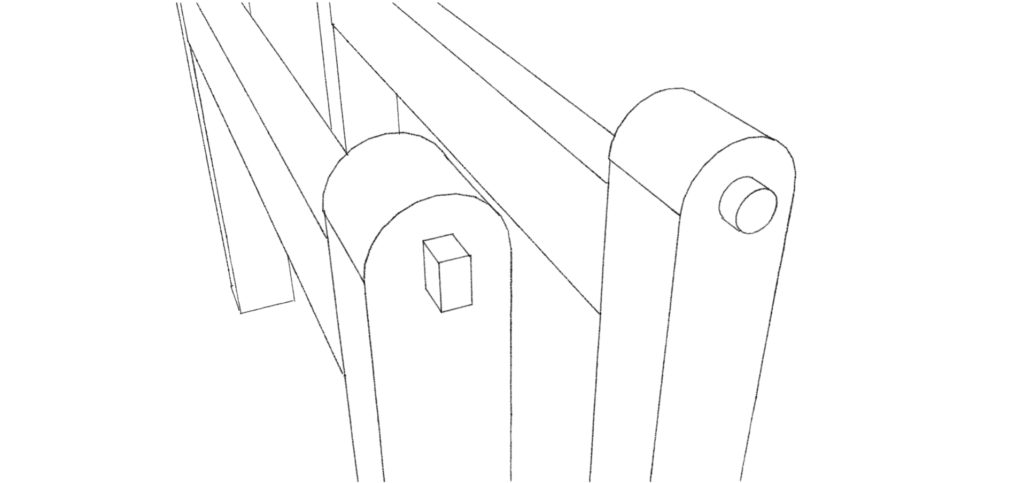

枠を組み立てるときに、脚部と幕板を忘れずに組み込んでください。

改良できること

脚部の丸棒を板状のものに

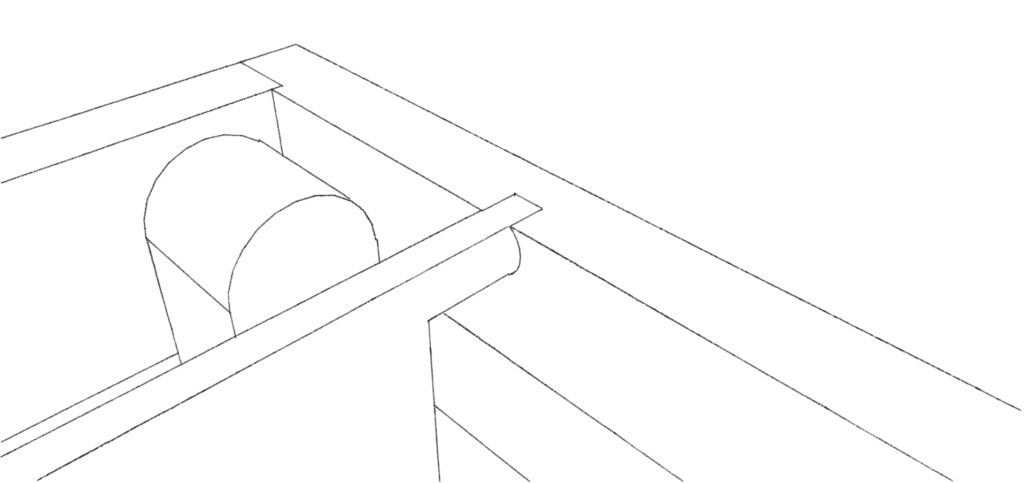

丸棒は接触する面を減らして動きを滑らかにしておきますが、そもそも丸棒を使わない方法でもよいでしょう。下の動画は板状の部材を使った例です。ここに重さが全てかかってくるので、小さく軽量なちゃぶ台だと採用が可能だと思います。

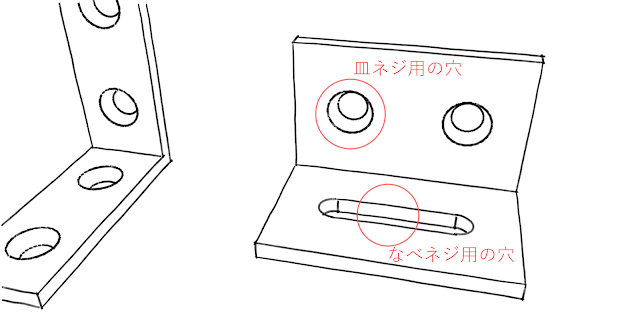

堅く色が濃い材料を使用し、このように穴を貫通させて見せる仕口にしても面白いと思います。故障した際も一目瞭然ですし、この方法も悪くはないでしょう。

幕板を枠の端にする

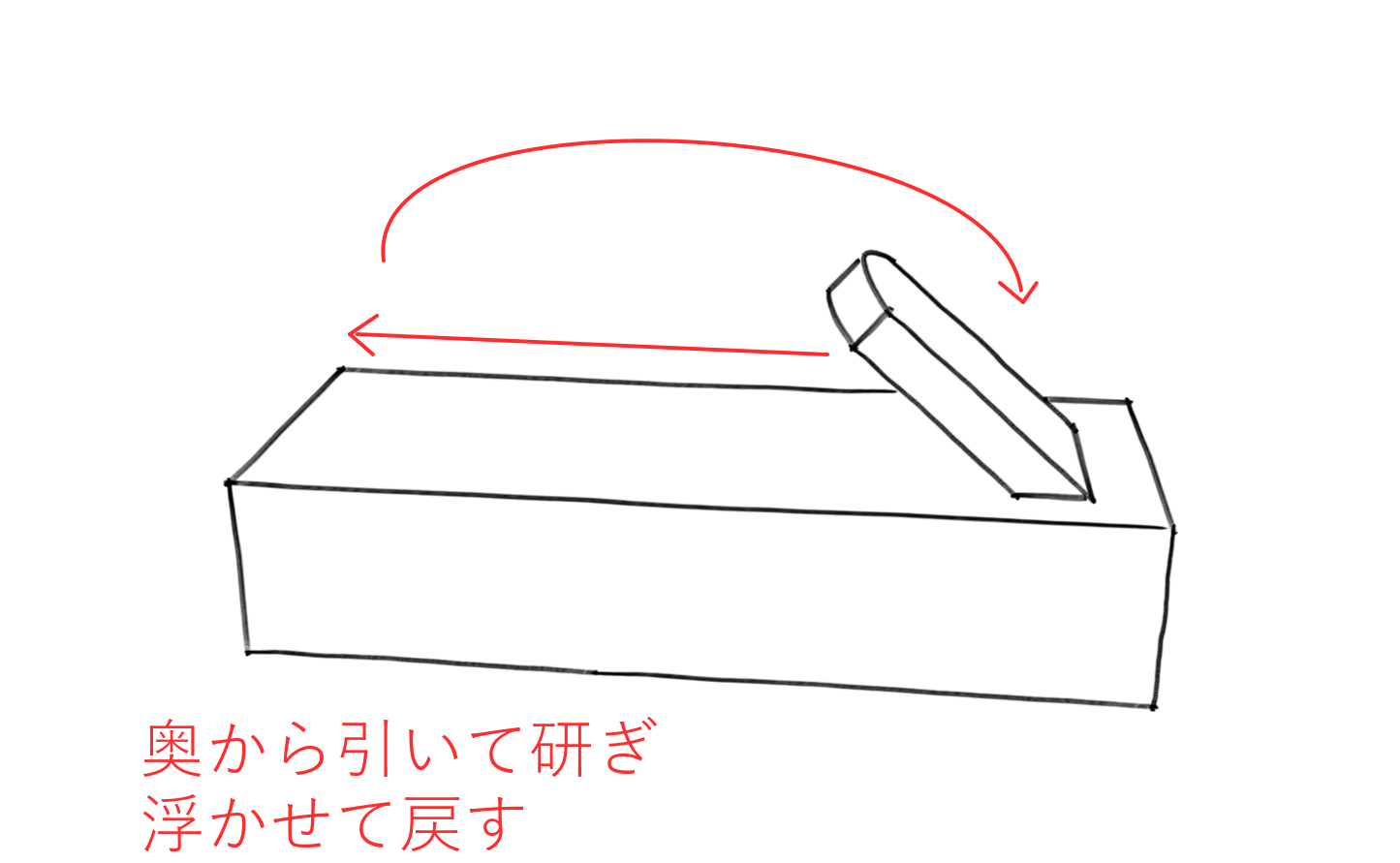

今回ご紹介している図面だと、このように枠を組み立てるときに幕板を一緒に組み込む必要があるので、調整が少し面倒になってしまいます。

一方、こちらの画像のように、幕板が入る丸穴を、枠の天板側の端に作ると天板を取り付けるまでは自由に取り外しができるので調整とメンテナンスが容易になるでしょう。

もちろん回転させる際に天板に干渉するので、幕板の上端は大きめの面を取らなければいけませんね。

古いちゃぶ台はこの方法を採用しているケースが多いです。

なお、この幕板ですが、キチキチに組み込む必要はありません。ブラブラでOK。あくまでも倒したときに脚の間にきっちりとはめ込むことができればいいのです。

まとめ:一度は挑戦したいちゃぶ台

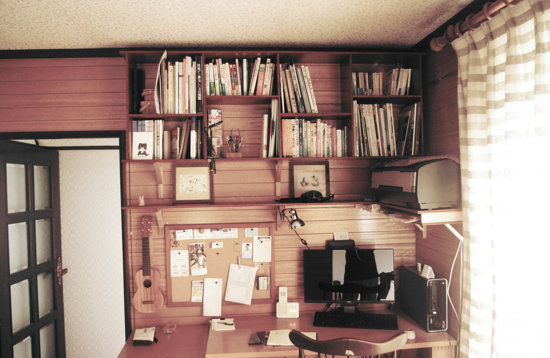

今の時代、ちゃぶ台を本当の意味で所有できる人は少ないと思います。

“本当の意味”というのは、布団をあげたその場所にちゃぶ台を置いて日中生活をし、夜寝る前に脚をたたんで転がして部屋の隅に移動する。そういう生活をできる人が果たしてどれくらいいるのだろうか、ということです。

それは無理でも、和室を所有している人はその和室にこのちゃぶ台を置いておいてもよいでしょう。お客さんが来たときだけ使ってもらうのもいいかもしれません。

いずれにしても、脚を畳んで転がして隙間に移動できるというのは、強みになります。

コメント